Accueil > Évènements

10

Décembre

2025

Autres Événements

Évènement passé

Soirée de présentation de l’étude « Low-tech, low great ? Repenser le travail et l’économie »

Les intervenants

Raphaël Quinteau

Auteur de l'étude « Low-tech, low-great ? Repenser le travail et l’économie »

Thomas Gaudin

Economiste coordinateur de la thématique "Emploi" pour l'ADEME

Vincent Mandinaud

Sociologue, chargé de mission au Département Capitalisation et Développement des Connaissances de l’ANACT (Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail)

Charlotte Picard

Architecte, chargée de mission à la Direction Recherche et Innovation de la ville de Rosny-sous-Bois

Valérie Fayard

Présidente de l'association La Cloche, administratrice et ex-directrice générale déléguée d'Emmaüs France.

La Fabrique Ecologique vous a présenté sa nouvelle étude : « Low-tech, low-great ? Repenser le travail et l’économie » réalisée avec le soutien de l’ADEME Île-de-France,

le mercredi 10 décembre 2025 de 18h30 à 20h30 à l’Académie du Climat à Paris.

Dans un contexte de chômage, de délocalisation, de robotisation, et de reconversion des secteurs polluants, les low-tech peuvent être porteurs d’amélioration de la qualité de vie au travail.

Cette étude cherche à identifier les raisons de cette marginalisation des low-tech et les leviers de démocratisation. Elle vise également à proposer des pistes de réflexion pour une transformation écologique du travail qui soit à la fois socialement juste et économiquement viable.

Cette présentation a été animée par Raphaël Quinteau, auteur de l’étude.

Avec les interventions de :

-

Thomas Gaudin, Economiste coordinateur de la thématique « Emploi » pour l’ADEME

-

Vincent Mandinaud, chargé de mission au Département Capitalisation et Développement des Connaissances de l’ANACT (Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail)

-

Charlotte Picard, directrice recherche et innovation territoriale, ville de Rosny-sous-bois

03

Décembre

2025

Autres Événements

Évènement passé

Soirée de présentation de l’étude « Ecologie du quotidien »

Les intervenants

Tarek Daher

Délégué général d'Emmaüs France

Catherine Larrère

Philosophe et professeure émérite à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Jean Jacques Fresko

Journaliste et cofondateur de l'Agence Nature

Max Lepelletier

Membre bénévole des Shifters.

Lucile Schmid

Présidente de La Fabrique Ecologique

Benoît Calatayud

Co-directeur de l’Observatoire de la transition énergétique et sociale de la Fondation Jean-Jaurès

La Fabrique Ecologique, Emmaüs France et la Fondation Jean-Jaurès ont présenté leur étude :

« L’écologie du quotidien – Ou comment les personnes vulnérables sont écolos sans le dire »

le mercredi 3 décembre (18h30-20h30) à l’Académie du Climat (salle pépinière), à Paris.

Un cycle de « conventions citoyennes » a été organisé au sein du Mouvement Emmaüs afin d’observer comment les enjeux écologiques sont perçus, débattus et pratiqués par des publics variés, incluant des personnes en situation de grande précarité, et en tirer des enseignements pour mieux traiter des enjeux écologiques à l’échelle de la société dans son ensemble.

La Fabrique Ecologique, Emmaüs France et La Fondation Jean-Jaurès ont décidé de rédiger une note commune tirée de cette expérience, autour de l’écologie du quotidien ! Celle-ci est une écologie fondée sur les réalités vécues et les capacités d’adaptation de chacune et chacun.

Cette présentation a été animée par :

-

Lucile Schmid, présidente de La Fabrique Ecologique

-

Benoît Calatayud, co-directeur de l’Observatoire de la transition énergétique et sociale de la Fondation Jean-Jaurès

Avec les interventions de :

🎙️ Tarek Daher, délégué général d’Emmaüs France

🎙️ Catherine Larrère, philosophe et professeure émérite à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

🎙️ Jean Jacques Fresko, journaliste et cofondateur de l’Agence Nature,

🎙️ Max Lepelletier, membre bénévole des Shifters.

Il y a également eu plusieurs témoignages de structures de terrain Emmaüs.

28

Novembre

2025

Autres Événements

Évènement passé

Webinaire : Géopolitique (USA, Chine, Russie…)

Les intervenants

Alexis Prokopiev

Directeur de la gouvernance et de l’innovation démocratique à Make.org, vice-président de l’Association Civic Tech Europe (ACTE) et cofondateur de l’association Russie-Libertés

Lucile Schmid

Présidente de La Fabrique Ecologique

Édouard Gaudot

Professeur associé à l’ESSEC-Irené, auteur, consultant en affaires européennes.

Le 28 novembre, a eu lieu le 3ème webinaire de notre cycle « Géopolitique et Écologie ».

Ce webinaire a traité des rapports de forces géopolitiques entre les puissances mondiales après la COP30 : l’influence des Etats-Unis de Trump sur les décisions climatiques, l’impact de la Chine, nouveau leadeur de la transition énergétique et celui de la Russie, qui semble lier protection de l’environnement et lutte contre la corruption. Si la culture scientifique était au rendez-vous, faisant de la COP30 une « COP de la lucidité« , les conflits sous-jacents n’ont pas été dépassés, l’absence d’engagement à sortir des énergies fossiles est la preuve que l’ombre de Trump planait sur les décisions.

Avec nos deux intervenants habituels :

-

Lucile Schmid, présidente de La Fabrique Ecologique.

-

Édouard Gaudot, professeur associé à l’ESSEC-Irené, auteur, consultant en affaires européennes.

Et l’invité :

-

Alexis Prokopiev, directeur de la gouvernance et de l’innovation démocratique à Make.org, vice-président de l’Association Civic Tech Europe (ACTE) et cofondateur de l’association Russie-Libertés.

Le débat a été animé par Mathilde Boitias, directrice de La Fabrique Ecologique

Vous pouvez retrouver l’intégralité de l’évènement ici

21

Novembre

2025

Autres Événements

Évènement passé

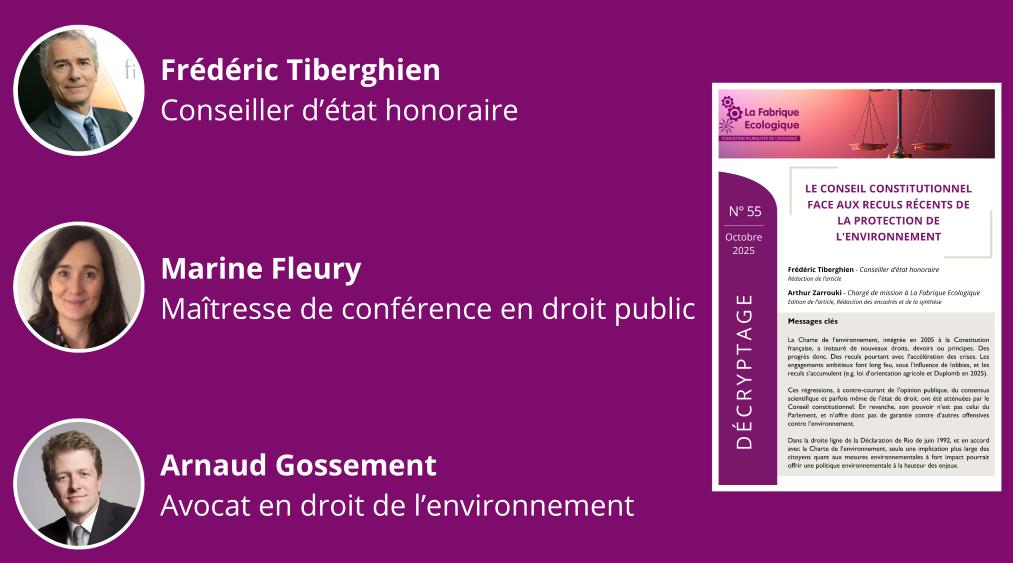

Etat de droit et Environnement – Le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux

Les intervenants

Frédéric Tiberghien

Conseiller d'état honoraire et Auteur du décryptage

Marine Fleury

Maître de conférence en droit public - Université de Picardie Jules Verne (UPJV) et Garante du débat public - Commission nationale du débat public (CNDP)

Arnaud Gossement

Avocat en droit de l'environnement et de l'énergie et Professeur associé de droit - Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Webinaire-débat organisé par La Fabrique Ecologique autour du décryptage n° 55, « Le Conseil constitutionnel face aux reculs récents de la protection de l’environnement », de La Fabrique Ecologique

Avec l’accélération de la crise environnementale et sociale, l’environnement demeure souvent la première variable d’ajustement. Les engagements ambitieux, comme la sortie définitive du glyphosate, font long feu, sous l’influence de lobbies. L’année 2025 a été marquée par les reculs environnementaux portés par la loi d’orientation agricole puis la loi Duplomb. Ces régressions, à contre-courant de l’opinion publique, du consensus scientifique et parfois même de l’état de droit, ont été atténuées par les décisions du Conseil constitutionnel (n° 2025-876 DC et n° 2025- 891 DC). Mais sa position, en rappelant que son pouvoir général d’appréciation et de décision n’est pas de même nature que celui du Parlement, n’offre pas de garantie contre d’autres offensives contre l’environnement.

Après une brève présentation du décryptage par Frédéric Tiberghien, les trois intervenants ont exposé leur point de vue autours de trois axes. Après d‘importantes avancées dans le domaine du droit de l’environnement lors des dernières décennies, notamment la mise en place de la Charte de l’environnement en 2005 et son intégration au bloc de constitutionnalité en 2008, où en sommes-nous ? Le vent aurait-il tourné ? La multiplication des attaques sont indéniables, tout autant contre l’état du droit que l’état de droit. Pour autant, peut-on réellement parler de « backlash » écologique ? Et quels doivent êtres nos points de vigilance ? La question de nos attentes se pose également, tout autant leur nature que leur localisation. Le Conseil constitutionnel peut sans conteste, néanmoins, pourrait-il plus, et plus généralement le droit pour la protection de l’environnement ?

30

Octobre

2025

Autres Événements

Évènement passé

Quels enjeux pour la COP30 à Belém ?

Les intervenants

Lucile Schmid

Présidente de La Fabrique Ecologique

Edouard Gaudot

Professeur associé à l'ESSEC-Irené, auteur, consultant en affaires européennes

Ce deuxième webinaire du cycle : « Géopolitique et Écologie » abordera les principaux enjeux de la COP30 qui aura lieu du 10 au 21 novembre 2025 à Belém, Brésil.

Cette 30ème édition de la COP traitera de sujets incontournables pour l’écologie comme : la justice environnementale, la révision des contributions climatiques nationales (NDC), le financement climatique, entre autres.

Ce débat est proposé par La Fabrique Ecologique, avec l’intervention de :

- Lucile Schmid, présidente de La Fabrique Écologique

- Edouard Gaudot, professeur associé à l’ESSEC-Irené, auteur, consultant en affaires européennes.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27