Agriculture

Biodiversité

Climat

Consommation

Politique Société

Santé environnementale

Avis sur le projet de méthode révisée CARBON AGRI

Publié le 9 mai 2025

Accueil > Publications > Avis sur le projet de méthode révisée CARBON AGRI

Article publié

Dans ce nouvel avis, La Fabrique Écologique analyse la nouvelle version de la méthode CARBON AGRI, utilisée dans le cadre du label bas-carbone pour évaluer les réductions d’émissions liées à l’élevage. Si cette méthode peut encourager des pratiques plus vertueuses, elle comporte encore des limites importantes, déja signalées dans sa note n°44 d’octobre 2022 intitulée « Les prairies et l’élevage des ruminants au cœur de la transition agricole et alimentaire ».

Dans sa note n°44 d’octobre 2022 intitulée « Les prairies et l’élevage des ruminants au cœur de la transition agricole et alimentaire », La Fabrique écologique préconisait un « recentrage » de l‘élevage des ruminants autour des prairies permanentes. L’argumentaire en ce sens était essentiellement fondé sur des raisons de protection de la biodiversité, de limitation des émissions de gaz à effet de serre et de santé humaine nutritionnelle.

Dans ce contexte, elle jugeait que le label bas-carbone constituait un outil économique potentiellement pertinent au service de la réduction des émissions nettes de GES de l’élevage des ruminants, tout en offrant une source de revenus spécifique pour les éleveurs s’engageant dans la protection de l’environnement dans le contexte économique et humain difficile que connait l’élevage en France.

Il était constaté à cette occasion que deux méthodes avaient été approuvées par le ministère chargé de l’écologie dans le domaine de l’élevage des ruminants (CARBON AGRI et Ecométhane) et que celles-ci « [permettaient] essentiellement de valoriser, dans une logique d’efficacité, des optimisations de l’exploitation ou de l’alimentation des animaux (…) ». S’agissant de la méthode CARBON AGRI, l’annexe 16, consacrée au label bas-carbone, relevait spécifiquement : « Les leviers utilisables sont nombreux et relèvent de l’optimisation de la gestion du troupeau, de son alimentation (…). Notons que ces leviers n’engagent pas à réduire les effectifs d’animaux, certains (comme par exemple l’avancement de l’âge du premier vêlage) pouvant même avoir l’effet contraire. Certaines de ces optimisations pourraient (…) engendrer des gains de productivité aboutissant à des augmentations d’émissions (« effet rebond ») du fait que la méthode est fondée sur l’amélioration de l’intensité carbone de la production et néglige les effets négatifs d’une augmentation de cette dernière ».

A l’origine de cette réserve sur la méthode CARBON AGRI figurait le constat que le calcul des réductions nettes d’émissions se fait, d’après la méthode, à partir du calcul de l’intensité carbone avant/après, multipliée par une valeur unique de la production (kg de viande, lait, etc.) pour toute la période (moyenne entre le début et la fin de la période)[1]. Pourtant, les leviers de « gestion du troupeau » doivent conduire à augmenter cette production. L’intensité carbone peut ainsi diminuer sans que les émissions en fassent autant, si la production augmente…

Il faut constater que ce point ne semble pas amendé dans la nouvelle version proposée de la méthode en date du 7 février 2025.

Par ailleurs, le calcul des émissions nettes évitées prend en compte un stockage de carbone moyen dans le sol des prairies permanentes de 570 kg C/ha.an (cf. annexe 7 – Guide méthodologique CAP’2ER® – p. 61/165 du document soumis à consultation). Or cet ordre de grandeur n’est à notre avis pas conforme à la réalité des prairies permanentes en France. Au mieux, il peut être pertinent pour deux situations particulières :

-

celle correspondant à la mise en œuvre de pratiques « stockantes »

Dans le cadre de l’étude 4 pour mille[2], l’INRAe a évalué les potentiels d’augmentation du stock de carbone dans les sols agricoles par des mesures volontaristes. Concernant les prairies permanentes, les pratiques « stockantes » consistent notamment en une intensification modérée des prairies peu productives par ajout de fertilisants ou en un allongement de la durée du pâturage (au détriment de la fauche)[3].

-

celle correspondant à une prairie permanente en formation

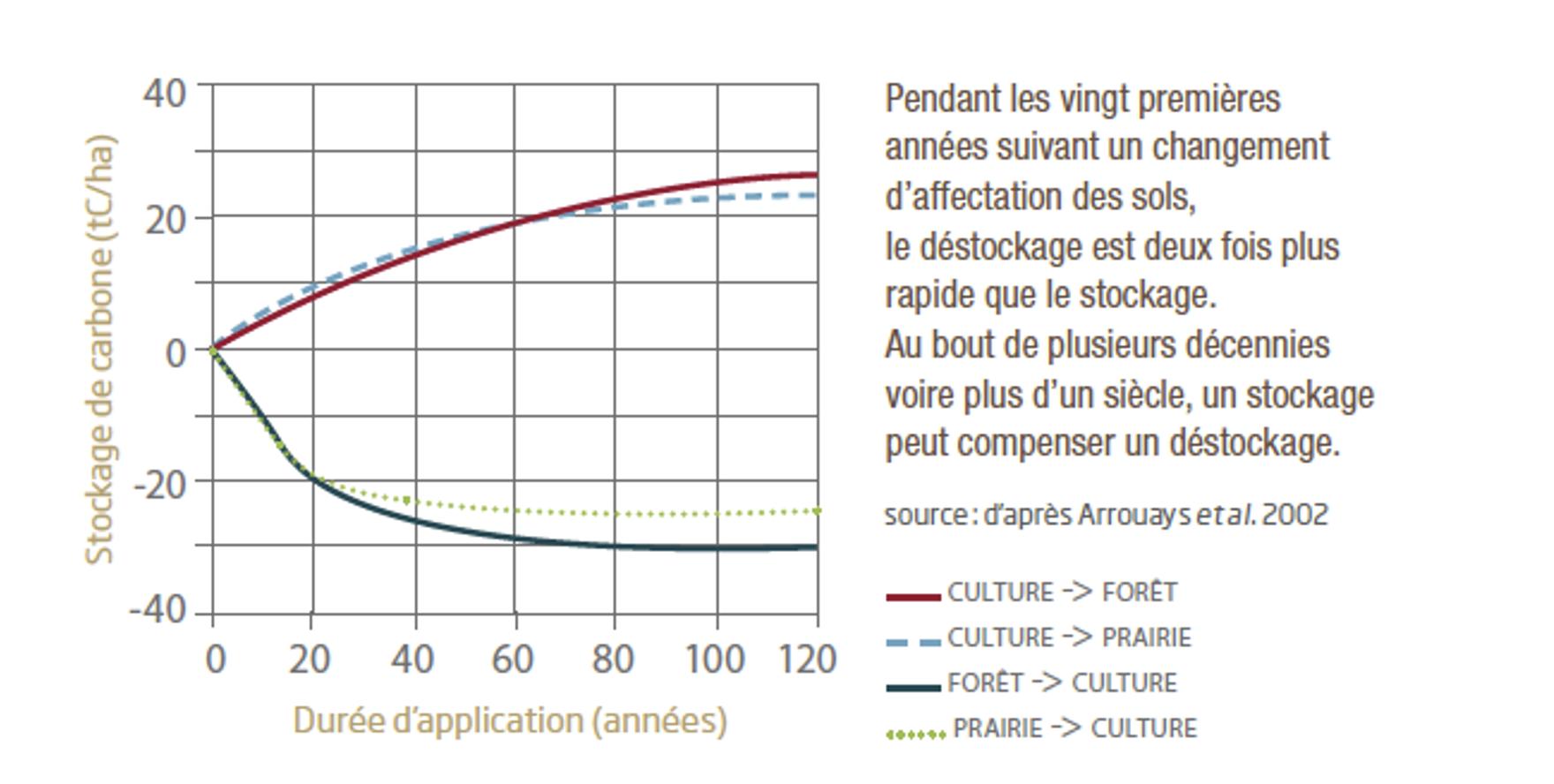

Par rapport aux sols agricoles (terres arables), qui contiennent un stock de carbone de l’ordre de 50 t/ha, les prairies permanentes stockent quant à elles de l’ordre de 80 t/ha (ces chiffres n’étant évidemment que des ordres de grandeur compte tenu de la variabilité géographique et des pratiques). Ainsi, de manière schématique, lorsqu’un sol agricole est converti en prairie – ce qui semble une situation aujourd’hui peu fréquente -, il stocke progressivement du carbone ; et inversement le « retournement » d’une prairie permanente entraîne un relargage progressif de carbone. La dynamique de ces évolutions est toutefois assez lente (plusieurs dizaines d’années), comme synthétisé par la figure ci-dessous, extraite de la note de La Fabrique écologique (op. cit.).

Etude du taux de carbone selon les changements d’affectation des sols (source : ADEME d’après Arrouays et al. 2002)

C’est ainsi que des phases transitoires correspondant à des constitutions ou à des destructions de prairies, répertoriées comme des « changements d’affectation des sols », constituent des causes essentielles de variation des stocks de carbone dans les sols. De manière similaire, l’allongement de la durée de vie des prairies temporaires (au-dessus de 5 ans avant d’être labourées) permettrait une séquestration additionnelle de 100 kg CO2/ha.an – soit 27 kg C/ha.an – alors que la création d’une nouvelle prairie temporaire permettrait de séquestrer 1,72 t CO2/ha.an – ou 470 kg C/ha.an (Pellerin et al., 2021).

Les chiffres évoqués ci-dessus ne correspondent cependant en aucun cas à la situation de prairies permanentes installées depuis de nombreuses années et ayant atteint un plateau dans leur contenu en carbone.

Ces analyses sont corroborées par celles du CITEPA qui, dans son rapport au Haut Conseil pour le Climat sur les incertitudes liées aux puits de carbone[4], indique : « […] le stockage « infini » de carbone dans un sol de prairie permanente est remis en question, des études tendant à montrer une dynamique d’équilibre du stock après un maintien en prairie pendant un temps long ([…] Smith et al. 2014). Il est donc souvent conclu qu’il est plus simple et rapide pour les sols de prairie de perdre du carbone que d’en stocker (Johnson et al., 2009). Il n’y a pas de certitude sur le stockage dans des prairies où le stock est déjà élevé, où les risques de déstockage sont en revanche majeurs. ».

Le CITEPA retient au total depuis plusieurs années, dans l’inventaire national des émissions de gaz à effet de serre, une valeur annuelle de stockage de l’ordre de 100 kt C/an pour les prairies. Rapporté aux 9 Mha de prairies permanentes existant dans notre pays, ceci représente une moyenne de 11 kg C/ha.an, très loin du chiffre de 570 kg C/ha.an inscrit dans le cahier des charges de la méthode CARBON AGRI. Il semble donc indispensable de revoir la méthode sur ce point, quitte à proposer de valoriser certains changements vers des pratiques « stockantes » lorsque les conditions s’y prêtent.

La note d’octobre 2022 de La Fabrique écologique proposait de « développer le dispositif du label bas-carbone – de manière sélective, notamment pour dépasser une logique de pure efficacité et intégrer des mesures de « sobriété carbone » – tout en soumettant à réexamen fréquent les cahiers des charges des méthodes agréées (…) pour les adapter à l’évolution des connaissances scientifiques et vérifier notamment le respect des exigences de permanence et d’additionnalité ». S’il faut donc se réjouir du principe d’une mise à jour du cahier des charges de CARBON AGRI, il est regrettable que celle-ci ne soit pas mise à profit pour corriger les anomalies signalées ci-dessus, qui nuisent à l’intégrité du dispositif.

Notes de bas de page

[1] Par exemple, dans la version du 7 février 2025, au paragraphe 6.1.5. concernant l’atelier ovin lait, on lit que la productionm lait utilisée dans le calcul est « la production moyenne de lait vendu entre l’année de début et de fin de projet, en kg de lait corrigé ». Cette approche est, mutatis mutandis, utilisée pour tous les ateliers concernés.

[2] Stocker du carbone dans les sols français – Quel potentiel au regard de l’objectif 4 pour 1000 et à quel coût ? – INRA novembre 2020.

[3] D’après l’étude 4 pour 1000, le stockage additionnel par intensification modérée des prairies permanentes peu productives offrait un potentiel de 646 kg CO2/ha.an (ou 176 kg C/ha.an), soit 2,5 Mt CO2/an pour les 3,9 Mha de prairies potentiellement concernées. Cependant, l’intensification des prairies repose sur une augmentation de la fertilisation azotée, d’où des émissions supplémentaires de N2O directes et indirectes, qui diminuaient le gain net de cette mesure à 145 kg CO2/ha.an seulement, soit un total de 600.000 t CO2/an (rapport 4p1000 – édition Quae pp 180/182). Depuis cette publication, le potentiel d’une telle intensification a été réestimé à 1,46 t CO2/ha.an – soit 400 kg C/ha.an – à partir de simulations sur des prairies françaises (Pellerin et al., 2021). Le remplacement fauche-pâture offre semble-t-il un potentiel unitaire plus important, mais une assiette moindre, si bien que le potentiel total n’est que de 80 kt CO2/an (rapport 4p1000 – édition Quae pp 180/182).

[4] Citepa, 2021. Incertitudes liées à la comptabilisation des puits de carbone dans les sols en France. Rapport pour le HCC. Rapport final.

Biodiversité

Climat

« Roux comme un panda » de Jean-Jacques Fresko, Éditions Tana

Article publié - Publié le 30 janvier 2026

Synthèse

« Le contact, la connexion avec votre regard, votre odeur, votre manière d’être, cet échange sensible […] m’ont entrouvert une lucarne sur des mondes qui ne sont pas les miens »

Économie, Finances

Politique Société

Dominique Méda : La place du travail dans une société désirable

Article publié - N°7 - Publié le 19 janvier 2026

Synthèse